私が創価学会に入ったのは、昭和41年の6月のことです。当時、私はまだ4歳。幼稚園もまだ入っていませんでした。

当時は父が長距離トラックの運転手を辞めてからまだ日も浅く、ようやく次の仕事である相模鉄道(株)のバス運転手に採用され、これからというときでした。当然、中途採用であるし、相模鉄道と言う鉄道会社自体も今のような大手ではなく、神奈川県の超ローカルな路線として一部の人に知られていた程度の会社であって給料は安く、生活は楽ではありませんでした。

住まいも、会社の家族寮の一部屋に一家三人が住むといった具合で、安い木造の賃貸アパートでさえ借りるというのは難しい時代。そして、そのころはそんな家庭が至るところでごく普通に見られるといった時代でもあったのです。

父も母も宗教等ということに関してはその当時、特別意識していなかったそうです。両親はともに、山形県の庄内地方の出身ですが、実家は当然近くの寺の壇家であり、その関係で宗教というものを捉えていたようでした。父の実家は日蓮宗身延系の寺。母は家のすぐ隣が曹洞宗の寺であり、実家はその寺の壇家だったそうです。

そんなものですからこのとき、寮の近くに住む母の知人から「創価学会」の話を聞いたとき、昔聞いた「創価学会の悪評」を思い出し、断ったそうです。いわゆる、「創価学会の信心は偽者だ。」「創価学会をやると頭がおかしくなる」など、良く聞かされたそうです。また、母自身、創価学会に入信した人を知っていて、その人があるときから、村の付き合いから自然と疎遠になってゆくのを見ていたものだから、余計にいかがわしさを感じていたようです。これは、後になってその理由が「厳格な教義」によるものであると分るのですが、このときは最初から「創価学会はいかがわしい団体」という先入観から、そのようなものであるとさえ思わなかったと言います。

父も同じでした。身延系の寺をよく見ていたものだから、「教義に対する厳格さ」が「独善・排他の論理」にみえていたようです。身延系というのは実にさまざまなもの(本尊)を「拝む」宗派です。「鬼子母神」「龍神」「地蔵」など実にさまざまです。というのも、「法華経の行者(題目を唱える者)が拝めば、すべて諸天善神(衆生を守る神)となって守ってくれるようになる。」といった教義が身延にはあって、そのために、まつられているもの全てが崇拝する対象となっているのです。神も仏もない。みな、ごちゃまぜになっているのです。それを良く見聞きすれば、「創価学会」なかんずく「日蓮正宗」の教義等と言うのが「独善的・排他的」にみえるのもやむを得ないことでした。

ちなみに「日蓮正宗」の教義にあっては、崇拝する対象は「御本尊」一つです。「鬼子母神」「龍神」等諸天善神と呼ばれるものはあくまでも「御本尊の働きの一部」であって、崇拝する対象ではないというものです。だから、崇拝する対象になりやすいものは「御本尊」をいただいた後、排除するという方法をとるのです。これを、「謗法払い」といいます。

でも、相手はしつこい様でした。現在にあっても「スッポンの様だ」と酷評されることが多いのですが、当時は輪をかけてしつこかったようです。大B長なる幹部を連れてきてはしつこく勧誘する。母はそれでも断り続けたそうです。

ついに相手は母の強情に根負けしたらしく、半ば諦めかけたように一言母に言ったそうです。

「身延の信心を続けるとね、跡取りがなかなか立たないんだよ。あんたにもボクちゃん(私の幼い頃の愛称)がいるだろ?あの子が病気になったり、ケガしたりしておかしくなったりしたら大変だよ。」

この一言に母は激昂したようです。身延だろうと創価学会だろうと、信心することは自由だろう。それを自分のところばっかり褒めたたえて他をなじるだけでなく、他人の家庭をも呪うようなことを言うとはとんでもない。

母はこの一言で「創価学会の信心なんて、死んでもするものか」と思ったそうです。

それから程なくたったある日。「相鉄(相模鉄道の略称)むつみ寮の子どもが車に跳ねられた。」という知らせが飛び込んできたのです。しかも、「佐藤さんの子どもだ。」という名前まで付いてきて。

当時、寮の中に「佐藤」という姓をもつ家は二軒ありました。寮の誰もが、もう一軒の「佐藤」宅の子どもが跳ねられたと思っておりました。というのは、その「佐藤」宅の子どもは、元気がいいと言うのか良く走り回る暴れん坊でして、度々乗用車に跳ねられそうになっているのを近所の人たちが目撃していたからです。

それに比べ私の方はと言うと、乗用車が来るのが見えると極度に敏感になって、一緒に歩いていた父や母の腕を引っ張って、道をよけるといったほど「交通安全」に気をつける子どもでした。

でも事実は、私が跳ねられたのです。相手は、砂利満載の小型ダンプカーでした。

私は小さい頃から小動物が好きでした。とくに、子犬・子猫の類は大好きでした。友達に子犬を飼い始めたのがいると聞き、見せてもらいたくて友達の家を尋ねたのです。ところが、友達は別の友達の家に遊びに行って不在でした。その友達の母親に聞くと、すぐ近くの家らしいことを教えてくれまして、私はその家に向かったのです。

その家はすぐ近くでした。いつも銭湯の帰りに寄ってコーヒー牛乳を買って飲む「西田商店」の斜向かいの家でした。玄関のすぐ脇に、その友達が立っていました。私はさっそく子犬を見せてほしいと頼んだのです。でも、友達は断りました。お前なんかには見せてやるものか、といった内容のことを言われた記憶があります。すっかりしょげ返った私はその家の門を出て道に出た、その瞬間の出来事でした。

道幅は三メートルもなく、車一台がやっとという狭い道です。しかも、その家の垣根は子どもの姿など隠してしまう高さの木によって出来ていました。だから、私が門から出てくるのは運転手からはみえなかったとおもいます。

私はいきなり左側面を張り倒され、道に倒されました。何が何だか分らないうちに激痛に襲われ泣きわめいていました。驚いた運転手が車を止めて飛び出して来ました。そして泣きわめく私を抱き上げて「この子は何処の子ですか?」と叫び続けていました。その声に誘われたのか、近所の人たちが次々と駆けつけてきました。向かいの西田商店のおばさんも飛び出してきたのです。

「ほら、相鉄寮の太った佐藤さんのうちの子どもだよ。」

誰かが叫ぶように言っていたのを覚えています。しかし、子ども心に「母親に心配を掛けたくない」との思いから「お母ちゃんには言わないで」と泣き叫ぶ私でした。

「何言っているんだよ。こんな大ケガをしているじゃないか。」とどこかのおばさんから叱られました。よくみると、左足首から大量に血が噴き出しており、親指を動かそうとするのだけれども動かなくなっていました。そして、よくよく見ると傷口から「白いもの」が飛び出しているのです。それは生まれて始めてみる、自分の「骨」だったのです。

出血はひどいものでした。西田商店のおばさんは自分の家で使っていたバスタオルで私の太ももをきつく縛ってくれました。それだけじゃありません。集まってきた近所の人たちがそれぞれタオルなど持ち出してくれまして、私の傷ついた足をくるんでくれたのです。

そうこうしているうちに向こうから母親が駆けつけてくるのが見えました。なんと裸足でした。私の姿を見ると大急ぎで抱き上げると「ボクちゃんごめんね。ボクちゃんごめんね。」を連発したのです。

「だれか、救急車を呼んで、だれか、ボクちゃんが死んじゃう。」

母はすっかりおかしくなっていました。ただその場で私を抱きかかえて泣くだけで、次に何をすべきなのかと言うことさえ考えることが出来なかったのです。

「救急車を待っているわけには行かない。俺が連れていきます。」

小型ダンプの運転手はすでに、砂利を目的地に置いて事故現場に戻っていました。泣きわめく母と子どもを助手席にのせると、隣町の病院まで走ってくれたのです。

実は、運命の分かれ道の一つが此処にあったのです。

当時、一番近い救急指定病院は、隣町の「三ッ境病院」でした。救急患者はたいてい「三ッ境病院」に担ぎ込まれ、処置を受けたのです。

しかし、私が担ぎ込まれたのは「三ッ境病院」ではなく、個人開業医の「高畑整形外科病院」でした。ダンプの運転手がどのようなわけか、この病院を良く知っていたのです。運転手は病院の前に車を止めると病院に駆け込み、急患であることを知らせてくれました。私はさっそく手術室に担ぎ込まれたのです。

母親は腰が抜けた状態で手術室のドアの前で床にへたり込んでいました。下着が丸見えになっていることさえ気づかないほど憔悴し切っていたのです。

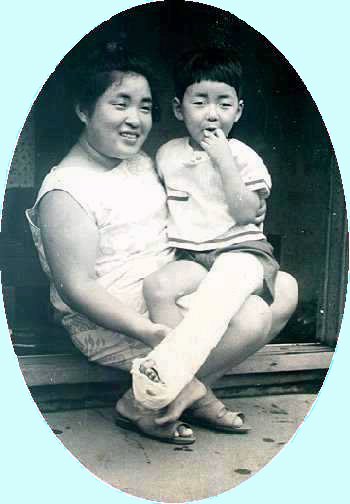

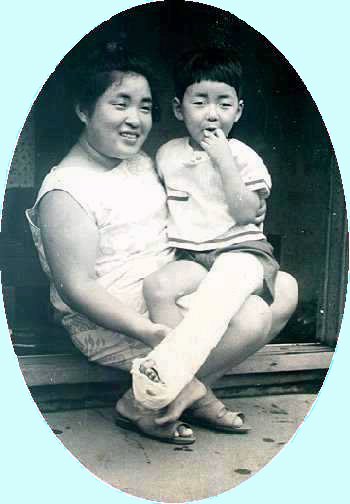

どれくらい手術の時間がたったのか、私の足はいつのまにか白いギプスで覆われ、二階の病室へと運ばれました。両親はそのあと病院長・高畑先生からよばれ、傷の説明を受けたのです。

私の足はひどい状態になっていました。骨は二本とも折れて一本は飛び出しており、血管・神経は全て切れていました。どうやら、ダンプカーの後輪に巻き込まれ、ねじり切られた状態だったそうです。傷口には、ダンプからこぼれた砂利が付着しており、それを洗い落とし、血管や神経を「肉眼」でつなぎ、骨をもとの位置に戻して固定すると言った処置をとったそうです。

「ただ、このまま足が元に戻るか保証は出来ない。というのは、あのようなひどいケガでは、傷口がつながらず、壊疽(えそ・組織が死んで腐ってしまうこと)を起こしやすい。患者の命を優先すれば<切断>が最も適切だ。普通の外科ならば、躊躇なく切断処置をするに違いない。」

「私は外科医ではない。整形外科医だ。五体満足に戻してやるのが整形外科なのだから、私はたとえ1パーセントでも<治癒>する可能性があるならば、私はつなげてみる。だけど、最悪のことも考えてほしい。」

両親はそのように言い渡されたそうです。その夜から、私たち一家の辛い闘いがはじまったのです。その夜はケガの激痛でうなされました。うとうととすると激しい痛みが襲ってくるのです。母も、夜通しで看病してくれました。看病と言っても、激痛に泣きわめく私の足をさすってやることだけ、母もろくにねむれなかったと聞きます。院長も夜中にガウン姿で度々病室を尋ねてきてくれました。

このようなピンチのとき、真っ先に駆けつけてくれたのは「創価学会員」でした。折伏してくれた婦人は母に謝っていたと聞きます。たとえ、どんなことがあろうとも、早くこの信心につけてあげられれば、今回のようなこともなかったろうに、と言ったそうです。

母も、今回ばかりは素直に話が聞けたと言っていました。私のケガのすごさにおじけづいてしまった母は、息子が五体満足になるのなら何でもやってやろうと言う気になったそうです。父も反対はしなかったようです。

さっそく、御受戒をうけ、御本尊さまをいただいて帰ったそうです。しかし、信仰生活などまともにしていなかったので、仏壇なるものなど家にあるはずがありません。しかたなく、父の会社からもらったワイシャツの空き箱を細工して、簡単な仏壇を作りそこに「安置」することにしたのです。コップに水を入れ、線香・ロウソクをたてて間借りなりにも仏壇らしくしたそうです。

ところがそのころから不思議にも私のケガの回復が早まり始めたのです。

入信し御受戒を受けた直後、それまでぴくりともしなかった足の親指が、僅かながら動き始めたのです。回診に来ていた院長先生もほっとした様子で「ぼうず。これで足は切らなくて済みそうだぞ。」と言ってくれた言葉が嬉しくて、べそをかいて喜んだのを覚えています。それから、母から「南無妙法蓮華経」という題目を教わり、暇があるとギプスの上から足を擦って題目を唱えていました。

やがて御本尊を安置し、母が正式に題目を唱え始めた頃、それまで3本注射を受けていたのが1本で済むようになりました。というのも、私が入院して分ったことに、先天的なアレルギー体質というものがありました。検査の結果、当時万能薬ともてはやされた抗生物質「ペニシリン」に対して拒絶反応があり、下手をすると死んでしまうことが分ったのです。そのため、注射はそれぞれ違う性質の「化膿止め」と「痛み止め」の3本を注射しなくてはならず、特にお尻にうたれる注射がことのほか痛いもので、幼かった私はうたれるたびに泣いていたものです。

でも、そんなことは小さいものでした。決定的なことはその後に起きたのです。

私のケガはひどいものであったことはすでに述べました。その後、院長に当時のことを振り返ってもらったとき、「高畑整形外科開業以来、最初で最後の大ケガ」だと評価されたほどのケガだったのです。「我ながら、良くあんなひどいケガを引き受けたものだ」とも言われました。

全治3カ月。歩けるようになるには最低3カ月はかかるだろう。

それが院長の「診断」でした。

私ははやく、こんな病院を退院して自宅に戻りたいと思いました。でも、簡単に「退院OK」を院長が出してくれるわけもありません。ケガをしてから1カ月後には、私の5歳の誕生日が控えていました。7月11日。それが私の誕生日だったのです。

「誕生日までには家に帰りたい」それが母子の共通の願いとなっていました。「ボクちゃん。誕生日に家に帰れたら、それが最高のプレゼントになるね。」

母の言葉にうなずく私でした。

「一生懸命お題目を上げようね。そうすれば、早く家に帰れるからね。」

母のその一言に私は一生懸命足を擦りながら題目を唱え続けたのです。子どもの唱える題目には余計なものはありません。そこには純粋に「祈り」しかなく、余念が入り込む余地がないからです。だから、実に劇的にことが運ぶのです。

7月11日。ついにその日がやって来ました。午前中に、いつものように看護婦さんに抱きかかえられて診察室に運ばれ、傷口の診察を受けて病室へと戻りました。

母は院長に相談してみました。自分が毎日背負ってきてもいいから子どもを退院させてほしいと。

「あんた、何を考えているんだ?」

院長は言下に否定されたそうです。

「あんたの息子のケガはそんなに軽いものではないんだぞ。ようやく快方に向かって来たとは言え、未だ立てもしない患者を退院させるわけにはいかないのは分っているだろ?。」

そのようなことを言われなくても、母には分り過ぎるほど分っていました。ただ、毎日病室で息子が「家に帰りたい」「早く治って遊びたい」と言っては拙い言葉ながら題目を上げ、ギプスの上から傷口を擦っている姿を見て「なんとかしてやりたい」という親心から相談したに過ぎませんでした。

あまりにもあっけない、それでもって当然の判断が下されただけなのです。

母は私に「退院はまだだって。」と、一言伝えました。私は正直言ってがっかりしました。でも、不思議なことに題目のせいだとは思わなかったのです。ふつうなら、「あれだけ題目を一生懸命上げたのに退院できないなんて…」と考えるものなのですが、私にはそれがありませんでした。また、まじめにやればいい。そんなことを漠然と考えていたのです。

ところがその日の午後、院長が突然病室にやって来ました。そして、まじめな顔で私に言ったのです。

「ボク。これから退院するか?」

一緒にいた母の方が驚いた顔をしていました。午前中の診察のとき、あれだけ強く否定していたはずの院長が、いきなり態度を変えたのですから驚くのも無理はないと思います。母に言わせれば、天地がひっくり返った、という感じだったそうです。

「そのかわり、おかあさん。あんた、毎日この病院に、息子さんを連れてくる。それが条件だ。」

母もその条件は当然と思っていたので了解しました。

そして、ついにその日の夕方。高畑整形外科より退院出来たのです。幼い自分の願いが現実のものとなったわけです。

それから2カ月後。私は、生まれて始めて総本山大石寺を訪れることが出来ました。そのころにはすっかり回復し、塔中の中を走り回っていたのです。3カ月立たなくては歩くことも出来ない、走るのなんてとんでもない、などと言われたのに、その3カ月後には走り回ることが出来たという体験は、それから以後の私の生きる方向をほぼ決定づけたといえるでしょう。

これ以降、波風はあったにしてもこの信仰を続けていられるのは、このときの子ども心に感じた「祈ると必ずかなう」という確信があったからだと思っています。そういう意味では、入信を決意してくれた母、それを認めてくれた父に感謝したいと思います。

以上が私の入信動機です。

さらに後日談を一つ。

それから10年後。私は自転車で坂を下っているときに、ハンドル操作を誤って転び、右腕の骨を折ってしまった事がありました。そして、久しぶりに高畑整形外科の門を叩くことになったのです。

「なんだ、今度は腕か?」

院長はよれよれの白衣をひっかけて診察室に現れました。

「ねん挫だとは思うのですけれども、あまりに痛みが続くので見てもらいたいのです。」

「ねん挫?ばか言うな。折れているぞ。ほれ。」

院長はレントゲン写真を見せて言いました。

「だれがねん挫だと言った?」

「母です。」

「お前のあの母ちゃんか?そこの手術室の前でへたり込んで、わあわあ泣いていたあの母ちゃんか。」

そう言うと診察室の床でその時の母の真似をして見せ、その他の患者や看護婦の笑いを取って見せる院長でした。

「よし、わかった。俺が意見してやる。そこの電話を使っていいから、母ちゃんを呼び出せ。」

私は院長の言われるまま、母に電話をしました。そのころ母は、米屋の店員として働いていました。

「ああ、母ちゃんかい?高畑だけどね。あんたの息子さんのケガ、何がねん挫だ!しっかり折れているぞ。」

真面目なのかふざけているのか、よく分からない顔つきで院長は電話をしていました。

「あんた、昔みたいにアンアン泣いてんじゃねえだろな?ほんとにもう。これから処置して帰すから、大事にしてやんなさいよ。」

言いたいだけ言うと院長は電話を切りました。

「全くしょうもない母ちゃんだな。」というとさっそく、ギプスで腕を固定する処置をとってくれました。

そうこうしているうちに院長は、古傷を見せてくれ、と言いました。すでにケガをしてから10年過ぎていました。

「このケガだよ。よくもまあ、治ったものだよなあ。」

そう言うと院長は回りにいる看護婦を集めたのです。

「このケガを処置したのは俺だ」といわんばかり。まるで、自分の快心作を自慢する陶芸家のようでした。

「このあまりにもひどいケガにね、失神しかけた看護婦もいたのよ。」

婦長は院長の奥さんでした。あのころのことを覚えている看護婦はすでに婦長一人となっていたのです。

「俺も自信がなかった。とりあえずつなげるだけつないでみただけなんだ。それがこんなに回復するとはな。」

「高畑整形外科開業以来、最初で最後の大ケガだからな。今では、やれと言われても出来ない。」

「あのときは俺も若かった。」

院長はひたすら感心していました。その姿を見ているうちに、ひょっとしてもっとも大きな功徳と言うのは、このような医者に出会えたことなのではないだろうかと、思うようになりました。

こんな世の中、人の命でさえお金としてしか認識していない医者が多い中、このような暖かくも又真摯な姿勢を見せてくれる医者と出会うのは奇跡に近い。そして自分のケガは、あの頃の高畑院長でなくては治すことが出来なかった。もし、あのとき、ダンプの運転手がこの病院でなく、一般の外科を紹介していたり、また運転手でなく救急車によって救急病院に搬送されていたら、このひどいケガならば、膝下から切断し義足をつけていなければならなかった。五体満足な現在の私はなかったのですから。

その院長もいまはもうこの世の人ではありません。うわさによると肝臓に出来たガンでこの世を去ったとか。残念でなりません。高畑整形外科があったところにはすでに他人の住宅が建ち、昔の面影を残していません。まるで、私のケガを治してくれるためだけにあったような病院でした。